下载APP

分享

新浪微博

腾讯微博

QQ空间

QQ好友

人人网

开心网

豆瓣

Facebook

取消

|

电车难题

杀一人、救五人,有罪吗? |

00:00免费试听第一章节00:00

分节阅读 Table of contents

-

试听

1.是英雄还是罪犯?一场电车案之后的大辩论

- 要说2020年全球发生的大事,新冠肺炎肯定排在第一位。面对这一次病毒大考验,不同国家的应对能力天差地别。像咱们中国,建方舱医院,全国驰援武汉,从核酸检测到疫苗上市,都充分体现了中国速度。在救治的过程中,更是坚持人人平等,不分年龄、不问身份,让每个患者都能公平地享受到医疗资源。

但是,有的西方国家可就不一样了。像2020年4月的时候,英国医学协会竟然提出一个建议,说要放弃重症患者,为什么呢?因为呼吸机太短缺,所以有选择地放弃那些病情更严重的,把省下来的呼吸机让给其他生存机会更大的患者,能多救一个是一个。

这简直是不可思议,可网上倒是有不少人表示支持:大局为重,牺牲一个人,就能多救几个人,这不好吗?可也有很多反驳,说你现在说得轻巧,敢情牺牲的不是你。你要拔人家的呼吸机,问过他的意见吗?这和直接杀人又有什么区别?

公说公有理婆说婆有理,在道德伦理面前,孰是孰非?其实呢,这不是一个新鲜的无解难题。

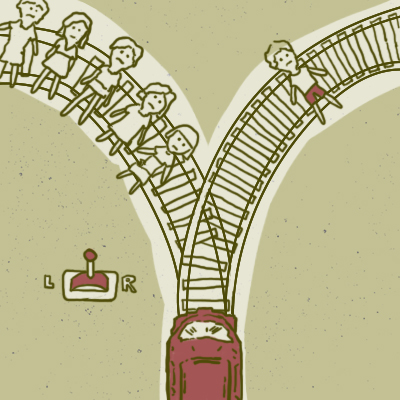

1967年,英国哲学家菲利帕·富特曾经提出过一个思想实验。说一辆电车在轨道上行驶,在它前面的轨道上被绑着五个人,可是电车刚好失控了,停不下来,眼看就要把这五个人给碾死。这时,你刚好站在电车轨道的操纵杆旁边,只要你拉下操纵杆,列车就会切换到备用轨道上去。可是呢,备用轨道上也有人被绑着,不过只有一个人。那么问题来了,这操纵杆,你是拉,还是不拉呢?拉了,撞死一人救下五人,不拉,死五个活一个。可是,谁又是该死谁又是不该死的呢?是不是左右为难了?

这就是著名的“电车难题”。我们今天给大家带来的这本书,也叫这个名儿,是美国的哲学家托马斯·卡思卡特围绕着“电车难题”这个思想实验,虚构出来的一场审判。主人公达夫妮,选择了拉动操纵杆,救了五个人的命,可也让备用轨道上的法利先生被碾死了。因此,达夫妮以谋杀罪的罪名被提起公诉。

这一起公诉案引起了人们的强烈关注。民意法庭选出了陪审团,除此之外,全民都可以了解庭审情况,并自由地表达意见。很快,人们就分成了两派,一部分人认为达夫妮无罪,不但无罪,还是见义勇为的英雄;而另一部分人则认为,达夫妮就是谋杀犯,一旦开了先河,会让社会变得很危险。

那么,达夫妮到底是英雄还是罪犯,陪审团、检察官和辩方律师怎么看?天主教会、心理学家、大学师生和电视观众们各自有什么观点?他们又为什么这么看呢?接下来,就让我们首先来听一听大众陪审员们的想法。

-

2.陪审团和多数人的立场:简单的算术题

-

3.检察官定罪的依据:个体的权利和自由

-

4.辩方律师的反驳:双效原则和道德直觉

-

5.来自神经科学的新证据:道德判断的神经机制

-

6.普通市民的看法:黄金定律是有条件的

本书作者About the Author

托马斯·卡思卡特,毕业于哈佛大学哲学专业。履历丰富,职业多变。67岁开始写作生涯。

特约撰稿人Special Contributor

秦月,北京大学公共管理专业硕士

关于本书 About the book

当一辆有轨电车失控,司机为了拯救前面轨道上的五个人,选择扳动道岔撞死另一个人,她究竟是英雄还是罪犯?假如她为了拯救五个人,将某个人直接推下桥呢?又该如何判断?当我们面对复杂的伦理问题时,究竟该如何抉择?

《电车难题》虚拟了一起案件,全景式地呈现了检察官、辩方律师、教授、心理学家、天主教团教主代表、电视观众、论坛网友和大学师生的看法,生动有趣地为我们呈现了一场哲学思想盛宴。

本书金句 Key insights

政策上的抉择就是这样——如何配置有限的资源,来达成最大的效益。

在所谓的道德决定中,情感永远战胜理性。

道德即向拥有不同“权利”的人实施“义务”,而不仅仅是最多数人之最大幸福这样的加减乘除。