下载APP

分享

新浪微博

腾讯微博

QQ空间

QQ好友

人人网

开心网

豆瓣

Facebook

取消

|

中央帝国的财政密码(下)

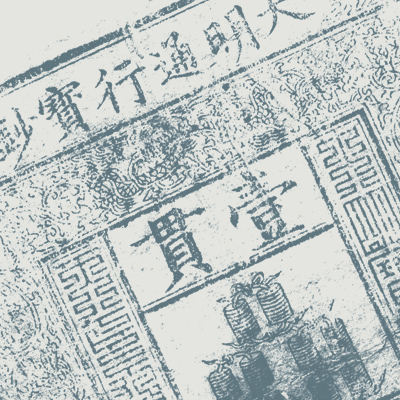

宋元钞票成废纸,千古变局亡明清 |

00:00免费试听第一章节00:00

分节阅读 Table of contents

-

试听

1.宋朝的改革:那些变法和改制有用吗?

- 上一回咱们说到,唐玄宗的身边有两大官僚集团,一个支持减支,一个支持增收,唐玄宗呢,先是倚重贤相集团,后来又宠信聚敛之臣。闹到后来,两党相争,坑苦了整个国家的财政。

到了宋代,情况又发生了点变化,虽然还是有减支和增收两派,可是他们改革、变法的失败,根本原因却不在于相互之间的斗争,而是官僚系统的不配合。而且,这个祸端是早在开国皇帝赵匡胤上台的时候就埋下的。

宋太祖赵匡胤明知道,他是靠兵变上台的,所以也生怕手下人有样学样,造他的反。于是,在军事上,他搞“杯酒释兵权”,军权收归中央;政治上呢,搞分权制衡,把一个官职拆成好几份,互相牵制,对于职位高一点的官,也都安排了相应的监管人员。这样一来,宋代就成了中国历史上官僚制度最复杂、行政效率最低下的朝代。

拿钱不干事的官员太多,带来了“冗官”现象。养这些官要花钱,又导致了“冗费”。而且,官员们清楚,只要不造反,朝廷就会睁只眼闭只眼,所以绝大多官员都是带薪摸鱼,真正想办点实事的人,哪怕有再好的建议,也大多被人敷衍了事,根本无法有效执行。

到宋仁宗时期,北宋积弊已深,国力大大下降,加上打了败仗,每年还要给西夏、辽国进贡财物,财政负担非常沉重。这时,减支派的代表人物范仲淹就登场了。

《岳阳楼记》都还记得吧?“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”这句话还真是范仲淹的内心写照,他为官一生,始终是忧国忧民,在任期间,他曾给宋仁宗提出了十条改革建议,以根除冗兵、冗官、冗费和行政效率低下这四大难题。总结一下,主要是以下三点:

第一,改革兵役制度。本来宋太祖的时候定下的是募兵制,中央政府养兵,每年花销巨大。范仲淹就提出改成府兵制,不打仗的时候,士兵就种地,自己养活自己。虽然这样一来,中央政府对军队的控制力就弱了,但是省钱啊。

第二,改革选拔机制。以往官员的选拔和晋升机制都太垃圾,走后门的、被封封赏的官员太多,而且还按资排辈,不管官当成啥样三年一升迁,结果人人都只想熬资历、不想办实事。所以现在要重视科举,制定一套KPI考核体系,不合格的不称职的就该下岗。

第三,提高行政效率。针对行政效率低下、事情总是拖而不决,范仲淹提出要“推恩信”“重命令”,也就是说,朝廷一旦发布命令,就要执行到底,不要改来改去。

对于范仲淹的十大建议,宋仁宗考虑了一下,决定除了府兵制以外,其他都按范仲淹说得办,史称“庆历新政”。可是吧,这次改革受到了巨大的阻力。显然,官僚们还想像以前一样磨洋工、给亲戚子孙安排工作,谁会愿意落实这些损害自身利益的政策呢?最后,宋仁宗没能扛住压力,卖了队友,把范仲淹和其他改革派,从中央朝廷贬得远远的。这个剧情,咱们路上读书讲电视剧《清平乐》时讲过的,感兴趣的朋友可以去听听。

到了宋仁宗的孙子,宋神宗年间,全国各地灾害连连。朝廷赈完灾,回头一看,国库里,钱没了。为了扭转财政颓势,增收派的领头人王安石,登上了历史舞台。

王安石变法的目的很直接,就是要加强中央集权、获得更多财政收入。通过研究古人的经济政策,王安石提出了青苗法、市易法、方田均税法等等一系列改革措施,让北宋的财政收入大幅增长。可是吧,轰轰烈烈搞了几年,最后变法还是以失败而告终。为什么呢?变法不好吗?原来,王安石的很多政策是好政策,可是操之过急,执行上出了大问题。

比如青苗法,最初的设想是这样的:当庄稼青黄不接,农民正是吃不饱肚子时,由政府出面,以较低的利息房贷给农民,等秋天粮食熟了,农民再连本带息以税收的形式还给政府,这样一来,农民不用找富人借高利贷,政府呢,也增加了财政税收,一举两得。可为什么最后失败了呢?因为执行环节出问题了:如果中央不强制推进,地方就懒得行动;可中央一旦下达硬性指标,地方就开始强买强卖,比如硬逼着农民去贷款,比如贷款利息层层加码,百姓苦不堪言。

再比如市易法,本来是政府成立一个机构来平稳物价,降低市场的波动性,结果国家垄断了市场,反而让国营企业和关系户大发其财。

总之,王安石变法的政策措施很天才,就是太超前了,在当时那个效率低下的官僚体制下,一不小心就好心办坏事,搞得老百姓怨声载道。

不止王安石的变法如此,北宋时期的另一项发明纸币,也是一样。明明是经济社会的进步,却因为管理体制的不完善,让它成了北宋亡国的一个引子。

-

2.蔡京的金融投机:纸币是最隐蔽的敛财术

-

3.蒙古时期的包税制与忽必烈的财政遗产

-

4.元朝:经济刺激、飞速印钞和社会崩溃

-

5.不懂经济的和尚皇帝:一塌糊涂的财政

-

6.张居正改革:曾经充实过财政,最终却人走茶凉

-

7.清朝:除了割地赔款,你还应该知道的事

本书作者About the Author

郭建龙,自由作家,曾任《21世纪经济报道》记者。著有“帝国密码三部曲”系列及社科历史畅销书《汴京之围》、历史游记《穿越百年中东》等。

特约撰稿人Special Contributor

LXJ,北京大学经济学院财政学系学士。

关于本书 About the book

从秦汉到晚清,不同朝代最初为什么能兴起,最后又为什么消逝在历史长河中,真的是某个皇帝的丰功伟业或骄奢淫逸能解释的吗?其实不然,对任何一个朝代来说,国库空虚、民生凋敝才是亡国的罪魁祸首,而不同朝代财政系统崩溃的原因又各有区别。

本书以国有企业、公有土地、政府垄断印钞权这三大财政支柱为核心,用通俗易懂的语言,结合一个个真实有趣的历史故事,为我们剖析了王侯将相背后,长达两千余年的财政体系演进历程,也为现在的政策提供了以史为鉴的宝贵机会。

本书金句 Key insights

汉代之后的大部分朝代都继承了武帝的衣钵,在创建资源垄断上大做文章,形成了对中国民间经济的第一道紧箍咒。

它(公廨钱制度)之所以出现,是因为唐代的财政制度始终问题重重,效率低下,财政收入不足以养活日益庞大的官僚系统。

执政者并没有意识到,用纸币敛财的确是短期通往天堂的道路,但长期这么做,经济就会失控。

甲午战争巨额的赔款,以及高昂的军费,终于让中国财政彻底失控。甲午战争之后的群情激奋,也已经让政府无法安抚民间。