下载APP

分享

新浪微博

腾讯微博

QQ空间

QQ好友

人人网

开心网

豆瓣

Facebook

取消

|

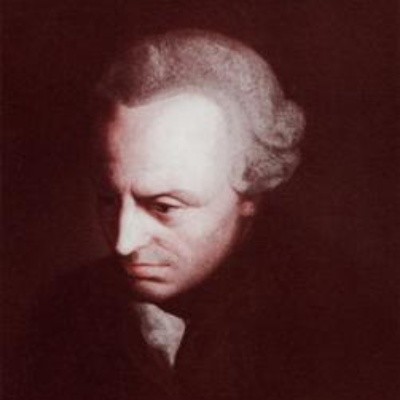

康德传(下)

发动“哥白尼式的哲学革命”,老死于哥尼斯堡 |

00:00免费试听第一章节00:00

分节阅读 Table of contents

-

试听

1.不被理解的“哥白尼式的革命”

- 今天继续和大家分享美国波士顿大学哲学教授曼弗雷德·库恩的《康德传》。

上一次咱们讲到,康德在拿到哲学硕士学位之后,当过一段时间的社交达人,在哥尼斯堡的社交圈里混得是风生水起,但是后来,因为认识了一个名叫格林的朋友,也因为生活中的一些经历,康德转变了性情,从社交小能手变为了禁欲系的宅男,在得到哥尼斯堡大学哲学系正教授的职位之后,更是沉潜十年,专心写作他在哲学史上的传世经典之作《纯粹理性批判》。

那么,《纯粹理性批判》究竟是一本什么样的哲学书呢?它在哲学史上的地位为什么这么高呢?《纯粹理性批判》这本书非常厚,翻译成中文有七八百页,而且很难懂。这个难懂不光是指思想上的难懂,而且直接就是阅读理解上的障碍——句子特别长,连德国人读起来都感到十分头疼。长期以来,在哲学界流传着一个很著名的段子,说是读康德的书,尤其是《纯粹理性批判》,十个手指都不够用。为啥呢?因为,如果你用一个手指按住康德写的一行字,结果你会发现,等十个手指都用完了,康德写的那个句子都还没有结束。

不过呢,虽然《纯粹理性批判》的阅读体验不是很好,而且很难懂,但这并不妨碍它在哲学史上的重要地位和重要影响。简单来说,康德通过写作《纯粹理性批判》这本书在哲学上发动了一次“哥白尼式的革命”。

什么叫“哥白尼式的哲学革命”呢?哥白尼是欧洲文艺复兴时期波兰的著名天文学家,在哥白尼之前,受到亚里士多德学说和基督教教义的影响,当时的人们普遍相信一种“地心说”,也就是将地球看做是宇宙的中心,认为太阳是围绕着地球旋转的。哥白尼针锋相对,提出了一种“日心说”,认为实际情况是地球在围绕着太阳旋转,也就是将过去人们关于宇宙的认识颠倒了过来。

康德在哲学上发动的革命,类似于哥白尼在天文学领域发动的革命。简单来说就是,康德认为,在过去的哲学观念里,我们关于事物的认识,要符合认识的对象,而他要做的就是将这样的观念颠倒过来,不是认识符合对象,而是对象要符合认识,强调作为认识主体的人在认识形成过程当中的作用和意义。是不是已经有点晕?没关系,咱们时间也有限,就不展开细讲了。

总之呢,康德想要通过《纯粹理性批判》来改变人们通常的思维方式和对于世界的认识方式,高扬人的主体性。但是,这本书要想在思想界激起一波巨浪,产生巨大影响,首先必须得到知识分子的好评。康德起初寄希望于好友门德尔松,希望他能帮忙写写书评,介绍一下《纯粹理性批判》的思想。只可惜,门德尔松神经衰弱,无法进行这么消耗脑力的活动,没有响应康德的号召。

后来倒也出现了几篇书评,但这些文章都把康德的《纯粹理性批判》解读为消极否定的怀疑主义作品,把康德当成英国经验主义哲学家贝克莱、休谟的信徒。有一份名叫《哥达学术报》的刊物稍微有点正面的评价,夸康德的这本书是人类理性的典范,但也告诫读者这本书难以理解,只适合给形而上学教师看。康德看了这篇书评,气不打一处来:这不是吓得大家都不敢读我的书了嘛!

一气之下,他决定跟那篇书评对着干,干脆用读者更容易接受的、比较简单的话语把《纯粹理性批判》里的主题重新写一遍。最后写出个小册子,叫《未来形而上学导论》。

1783年,这一年,一个叫舒尔茨的宫廷牧师终于看完了康德两年前寄给他的《纯粹理性批判》,并准备为它写一大篇书评。康德得知后非常高兴,热情地对舒尔茨进行各种指导,还寄了一块纪念金币给他当小礼物。康德当然不是要收买舒尔茨,他只是由衷地感到开心,想和舒尔茨一起分享这份喜悦——他终于得到了一个捍卫者!

各位,看看,康德得知有人读完了他的书还要写书评,内心是多么欢喜,这说明啥?至少说明他的书是真的难读,读的人少,至于读懂并支持他的,那就更少了。

说实话,康德挺受打击的,不过呢,好在他并没有陷入失落当中,相反,很快又开始写他的新作品。1784年到1786年间,康德文思泉涌,产量惊人,一下子写出了两本书:《自然科学的形而上学基础》和《道德形而上学的基础》。如果说康德年轻时还喜欢思考火、彗星、宇宙天体之类看得见的东西,到了六十多岁,他已经完全醉心于形而上学的思考,讨论的都是些人的感官无法触及的东西,越来越不接地气。

在那几年期间,除了写书之外,康德还在报刊上发表了不少小文章,其中有一篇“什么是启蒙”的短文,成了广为传颂的哲学佳作。康德所处的时代是一个启蒙的时代,“什么是启蒙”这个问题已经有不少知识分子讨论过,但康德的回答是最哲学的。康德的意思大概是说,我们好多人其实都处于不成熟的状态,要么是懒得运用理性,习惯于接受现有的条条框框;要么是畏惧权威,不敢进行独立的理性思考。而所谓的启蒙,用一句口号来说,就是要“勇敢地运用自己的理性”,让理性之光驱散内心的矇昧。

这些观点在当时同样并不怎么受待见,就连康德的好友、同为启蒙思想家的哈曼也是这样。哈曼一直不喜欢康德的思考方式,他心想,大家都在关心具体的现实事务是否符合启蒙精神,你康德老人家却整天捣鼓这些玄而又玄的概念,太假大空了。

不过话说回来,康德的思想其实也充满现实的革命意义。在《纯粹理性批判》的最后,康德对人的实践生活,对人作为道德主体的地位进行了展望,预告了后来《实践理性批判》中的基本思想。这一点之所以重要,之所以具有现实的革命意义,是因为,在当时的欧洲社会,包括普鲁士王国在内,神职人员引领着信仰的话语权,贵族阶层往往在道德上高人一等。而康德认为,道德跟社会阶层和名誉这些外在的东西无关,假如每个人都理性地、自主地出于普遍义务而行动,就称得上是道德主体。作为这样的道德主体,人人都是平等的。

这么看来,康德的思想其实处处都在捍卫人性的尊严。康德本人似乎也知道自己的思想如果在欧洲广泛传播,会产生爆炸性的后果,所以才有意将自由、平等这些观念限制在理性思考的层面。不过,思想的自由必然会催生实际生活中更广大的信仰自由、公民自由。

《纯粹理性批判》完成八年之后,也就是1789年,法国大革命爆发,康德在思想中设想的自由,变为了现实。从这一点来说,虽然康德的哲学思想在它最初出现时,不怎么被人所理解,但它潜在地是顺应时代潮流的,并且在每个人的心中具有一种隐秘的根源,那就是对自由的渴望。

-

2.有了房子,享受晚宴主人的生活

-

3.晚年提携后辈,找到哲学传人

-

4.哲学家在哥尼斯堡的最后年月

本书作者About the Author

曼弗雷德·库恩(Manfred Kuehn),美国波士顿大学哲学教授,德国古典哲学方面的专家,以研究康德、休谟以及二者之间哲学关系的作品而著称于世,同时也从事伦理学和宗教哲学方面的研究。

特约撰稿人Special Contributor

路德维小希,复旦大学外国哲学博士

关于本书 About the book

康德是西方有史以来最伟大的哲学家之一,但是人们历来只是注重其思想,认为其生平不足为道。在这本书中,作者曼弗雷德·库恩没有循此成见,他凭借翔实可信的素材写成 了“半个世纪以来最全面的《康德传》”,从大哲学家被忽略的前半生讲起,摆脱对其单调个性的刻板印象,还原一个真实丰富、有血有肉的康德。

从这本书中,我们可以了解到,康德是如何从一个普通的青少年,成长为一代哲学宗师,以及他早年的人生经历是如何参与并塑造了他的哲学思想,他为何会在不惑之年发生性格大逆转。

本书金句 Key insights

康德试图说明,为什么战争是必然的,生命的短暂于人们是个恩惠,以及为什么黄金岁月不值得渴慕。在这个世界上,表面上看起来严酷的事实,其实是追求善的能力不断淬炼的条件。

狂热主义是思想自由的敌人。只有在我们遵循理性的法则时,才可能有思想自由。

康德的“世界主义”的理念,至今都仍然是争辩不休。有人斥之为“欧洲中心主义的幻想”,有人赞叹为人类的生存问题的答案。真相如何,只有留待未来的世代去发现。

法律的立法以外在的方式规定什么是被要求的,什么是被许可的。而康德认为,伦理的立法是“内在的立法”。由于两种立法都必须由理性存在者以自由的选择去实现,于是康德认为自由也分成两种,亦即外在自由与内在自由。

从康德的死亡,我们其实学不到什么新的东西。从他漫长的衰老过程中,我们看不出他的死亡与其他人有什么不同。死是一个发生在他身上的外来事件,是个渐进的过程,首先夺走了他的精神,然后又夺走了他的身体。